DU 14 MARS 2002 AU 11 MAI 2002

Catalogue de l’exposition

|

Catalogue de l’exposition : Œuvres récentes Prix de vente du catalogue : épuisé |

Présentation de l’exposition

La peinture de Milan Tucovic se situe, sans provocation et sans concession, un peu en marge des fracas de ce temps.

Milan Tucovic: notes d’un voyage au delà des apparences

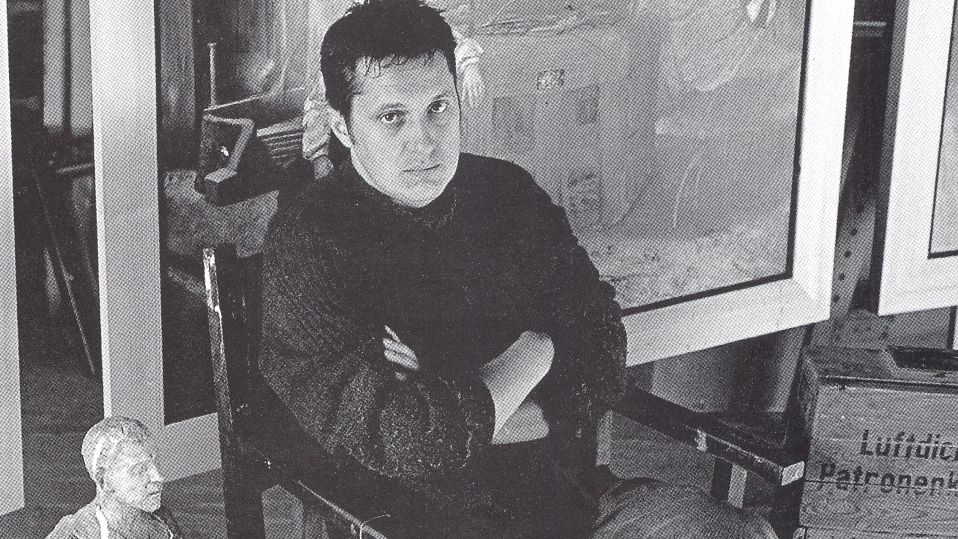

C’était en 1995, dans Belgrade alors sous l’embargo et dont j’ignorais à peu près tout, que j’ai rencontré la peinture de Milan Tucovic. Elle m’est apparue comme une source inattendue d’ordre et de pureté. Puis j’ai connu le peintre lui-même, qui avec beaucoup de générosité et de simplicité m’a ouvert le chemin de son atelier, protégé par le modèle d’une statue de l’écrivain Danilo Kis, sans doute l’un des «derniers des justes» et en tout cas l’un des esprits les plus libres de l’ex-Yougoslavie. Je me réjouis que cette noble figure (le grand œuvre de Milan comme étudiant aux Beaux-Arts de Belgrade) ait été comme mon interlocutrice dans cet univers à la fois évident, par la force de sa figuration, et secret, comme un jardin de signes.

La peinture de Milan Tucovic se situe, sans provocation et sans concession, un peu en marge des fracas de ce temps, sans doute pour rester à l’écoute de l’essentiel. Elle va son chemin mais recueille aussi les échos de notre tumulte qu’elle tâche de réordonner, avec modestie et rigueur. L’assurance que peut donner la fidélité à la figuration et à la figure humaine est, sans doute, quelque chose de difficile à admettre pour une communauté artistique plongée dans la guerre et la remise en question de toutes les valeurs. L’œuvre de Milan Tucovic ne peut donc qu’occcuper une place particulière dans le paysage artistique de son pays. Elle revendique sans complexe ses racines : celle de la sculpture, premier métier du peintre, qui n’y renonce pas, mais aussi celle du surréalisme yougoslave, mal connu en France, mais reconnu comme l’un des rameaux les plus vivaces de cette école qui a révolutionné notre vision du monde, en l’ouvrant à nouveau aux forces du rêve, et de sa logique sans rivale.

Le surréalisme s’est acclimaté sans difficulté en Yougoslavie et s’y est prolongé dans un courant «fantastique» théorisé par le grand écrivain-peintre Leonid Seika (1932-1970). Cette école, qui est aussi une vision du monde, a inséré sans peine son discours magique et son sens d’un monde autre derrière les apparences dans la longue histoire d’une peinture qui va au-delà du réel. La peinture des fresques et d’icônes s’est déployée dans la Serbie médiévale avec une qualité et une originalité exceptionnnelles, entre Orient orthodoxe et Occident catholique. Une peinture métaphysique a sans doute trouvé plus aisément son terrreau dans ce lieu de toutes les rencontres et de toutes les enclaves que sont les Balkans, et surtout cette Serbie secouée et meurtrie par toutes les tempêtes du siècle. Cette école risque parfois de se perdre, d’un côté, dans les théories et une accumulation d’images qui tournent au cliché, ou de l’autre, de se dissoudre dans des courants internationaux un peu fades. Milan Tucovic échappe, me semble-t-il, à ces reproches par la sincérité et la retenue de sa démarche.

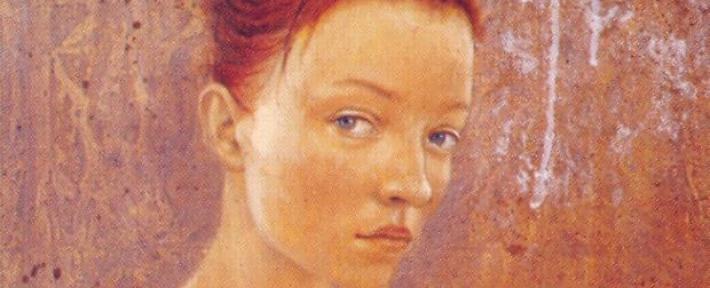

Son sens de la présence des êtres et des choses, où il voit à la fois ce qu’ils apparaissent et un peu plus, renvoie à un regard de pureté que l’on pourrait qualifier de franciscain. Ses œuvres les plus abouties, mûrement rêvées, si l’on peut dire, restituent des mondes pressentis, et les fixent pour nous, qui ne faisons que les traverser. Elles reposent sur la probité d’un dessin solide, que mettent en valeur les gammes retenues de couleurs d’un sculpteur, c’est-à-dire soumises à la forme, mais dont on apprécie peu à peu l’harmonie subtile et restreinte.

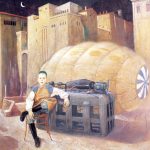

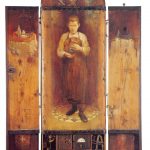

Cette œuvre n’échappe pourtant pas à son temps. Elle en partage avec une distance méditée les violences et les interrogations, qu’elle essaie d’intégrer dans des fragments cohérents. Les fragments de bombes et les éclats rouillés trouvent leur place inquiétante à la marge des portraits. Ce contre-point de violence maitrisée et réutilisée demeure comme une inquiétude, brutal contraste de la matière tordue par les horreurs du temps et la régularité classique des visages. C’est ainsi le cas de ce «réserrviste» sur lequel place la triple épée de Damoclès de trois grenades éclatées. Ces figures à la Holbein, calmes sous leur uniiforme, se retrouvent immobilisées au fond d’un caisson de muniition : cadre, chasse ou cercueil ?

D’autres recyclages sont moins graves et nous disent comme une nostalgie de l’union entre peinture et sculpture, voire tout simplement les trouvailles d’une curiosité toujours en éveil pour provoquer ce «hasard objectif» qui est l’essence de l’art surréaliste. L’ artiste d’aujourd’hui, dans une société qui oublie aussi vite qu’elle produit, choisit, conserve et récupère pour créer du sens ou subvertir les évidences de la consommation. Milan Tucovic appartient à cette communauté de glaneurs. Je me souviens d’un nid, lui aussi fruit des soins d’un oiseau collectionneur (peut-être une de ces huppes qui hantent ses tableaux ?) et qui se retrouva un jour, à son tour collé sur une grande feuille de papier: la nature travaille pour l’art… Ces collages ne sont jamais gratuits: ils viennent ponctuer, nuancer, ou amplifier les songes des personnages, comme le jeune collectionneur de l’ «Insectarium». Surtout, ils apportent à la peinture la concurrrence immédiate des choses, proclamant ainsi que la peinture, si fidèle fût-elle en apparence à la réalité, relève d’un autre ordre. Ces éléments divers créent un monde qui a ses propres références : arbres, morceaux de paysage (où monastères clos dans leur paix et pylônes électriques ont également le droit de cité), oiseaux mais surtout des éléments arrachés aux ouvrages les plus complexes de l’homme : instruments de musique, entiers ou dépecés, cartes géographiques, pièces de machines allègrement cannibalisées … Cette juxtaposition a ses précédents dans le surrréalisme mais on doit relever que le registre est ici volontairement restreint, sans virtuosité gratuite. Il est vrai qu’un fragment de globe suffit à faire surgir le monde pour «l’enfant amoureux de cartes et d’estampes».

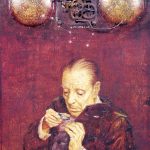

Cet univers a ses lois, sa construction, en forme de galerie de portraits et où l’on se garde du superflu, avec des fonds parfois austères sur lesquels apparaissent avec plus de force encore des objets limités en nombre, et des personnages qui réapparaissent obstinément. Je pense surtout à cet «Isidore» trouvé dans un album de vieilles photographies abandonné dans un atelier, et qui se révéla avoir été l’une des figures des bas-fonds du Belgrade de l’entre-deux guerres. En dehors de cette figure d’ennfant et d’adolescent arrachée au temps et sans cesse interrogée, d’autres personnages vont et viennent. Certains sont des hommes célèbres et secrets : le romancier Singer, Borges, le poète de la bibliothèque et du labyrinthe, d’autres, des alchimistes ou des philosophes. Pour finir, il importe assez peu de les reconnaître: tous interrogent le monde, regardant le spectateur bien en face, avec une frontalité d’icône, et l’invitant, lui aussi à regarder le monde, autrement.

Les tableaux-montagnes de Tucovic interrogent souvent sur les éléments ou les couleurs: les petits flacons de pigment évoquent des expériences sur les échantillons du monde, et des cabinets de curiosités où s’élaborent, en secret, élixirs et sublimés. Chaque portrait renvoie au macrocosme et au microcosme, inscrivant la créature dans l’ordre indéchiffré du monde. Aucun message explicite n’en ressort; l’atelier du peintre est seulement le lieu d’une interrogation toujours recommencée sur l’homme et sa place dans le monde. Cartes, grimoires, échantillons laissent entrevoir un savoir profond, mais condamné à rester lacunaire et allusif. Chacun sait que, pour l’alchimiste, c’est moins l’or que la quête qui importe, et que la pierre philosophale n’est autre que la connaissance de soi, essai toujours recommencé. Une telle exploration du sujet se déroule à travers une palette sobre et restreinte, qui concentre la lumière sur les visages, sans s’interdire à l’occasion la stridence d’une couleur pure. Ce classicisme apparent est aussi remède à la fragilité des êtres, du passsage du temps, que le peintre cherche à fixer, comme par une photographie de l’âme à un instant donné. Il s’agit de trouver et de reconstruire le moment rare qui s’étire en permanence, où l’individu donne accès à son «arrière-monde». C’est alors qu’on peut ressentir fugitivement une sorte de joie méditative, celle qui faisait dire à Rimbaud: «Elle est retrouvée, quoi ?, l’éternité». Ou presque …

Christian Thimonier Belgrade, décembre 2001

Accédez au portrait de l’artiste

Contact :

Site internet : www.geniusart.ch/en/artists/milan-tucovic-2

Email : mtucovic@sbb.rs