Contact :

Liste des expositions à l’AMAC :

@

Présentation

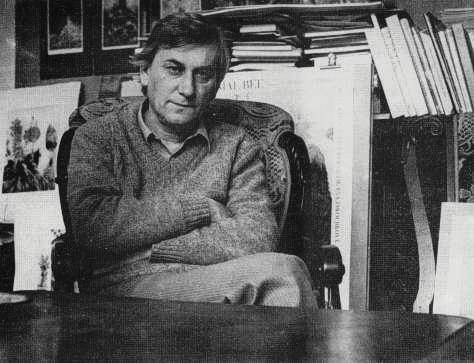

Albín Brunovský est né en Zohor, en Tchécoslovaquie, le jour de Noël, le 25 Décembre en 1935. Brunovský commence sa carrière dans l’art en travaillant sur les décors de scène et la conception d’affiche. Il a étudié à l’Académie des Beaux-Arts à Bratislava avec comme Professeur Vincent Hložník de 1955 à 1961. L’école Hloznik était bien connue pour sa préparation artistique et technique de haut niveau dans les arts graphiques et pour son point de vue humaniste. Pour le fondateur, comme pour beaucoup de ses étudiants, le grand cycle graphique de Goya « Les horreurs de la guerre» a servi de modèle. Brunovský l a donné des conférences sur Goya à l’Académie de 1966 à 1990. En 1981, il a été nommé professeur, créer sa propre école de gravure plusieurs années plus tard. Le travail de Brunovský souvent reflète celle du mouvement moderne, l’art de la citation. Brunovský était aussi le concepteur de la dernière série de billets tchécoslovaques. Ses illustrations ont été principalement pour des livres pour enfants. Au cours de sa carrière, Brunovsky a expérimenté différentes techniques graphiques et a été fortement influencée par la poésie et la littérature, ainsi, bien sûr, que par d’autres artistes.

Pendant son séjour à l’école, il a utilisé les techniques de gravures sur bois et sur linoléum. Peu après, cependant, il a commencé à expérimenter avec « raclette » et la lithographie craie. La gravure était le mode caractéristique de son travail d’art graphique au milieu des années 1960. Il était, cependant, également peintre. Beaucoup de ses illustrations ont été réalisées à l’aquarelle et il a finalement commencé à peindre des œuvres majeures. Comme sa maîtrise de différentes techniques a évolué au fil du temps, il en va de sa vision en tant qu’artiste. Quand il était jeune, Brunovsky tendait vers le surréalisme défini comme une tendance à l’individualisme et à l’absurdité et le jeu incontrôlée du subconscient. Plus tard, son travail est devenu plus évaluative et critique de l’homme par rapport à lui-même et la société.